※上記の作品は、代表の吉松が株式会社梓設計所属時に構造設計を担当した作品です。

技術の紹介

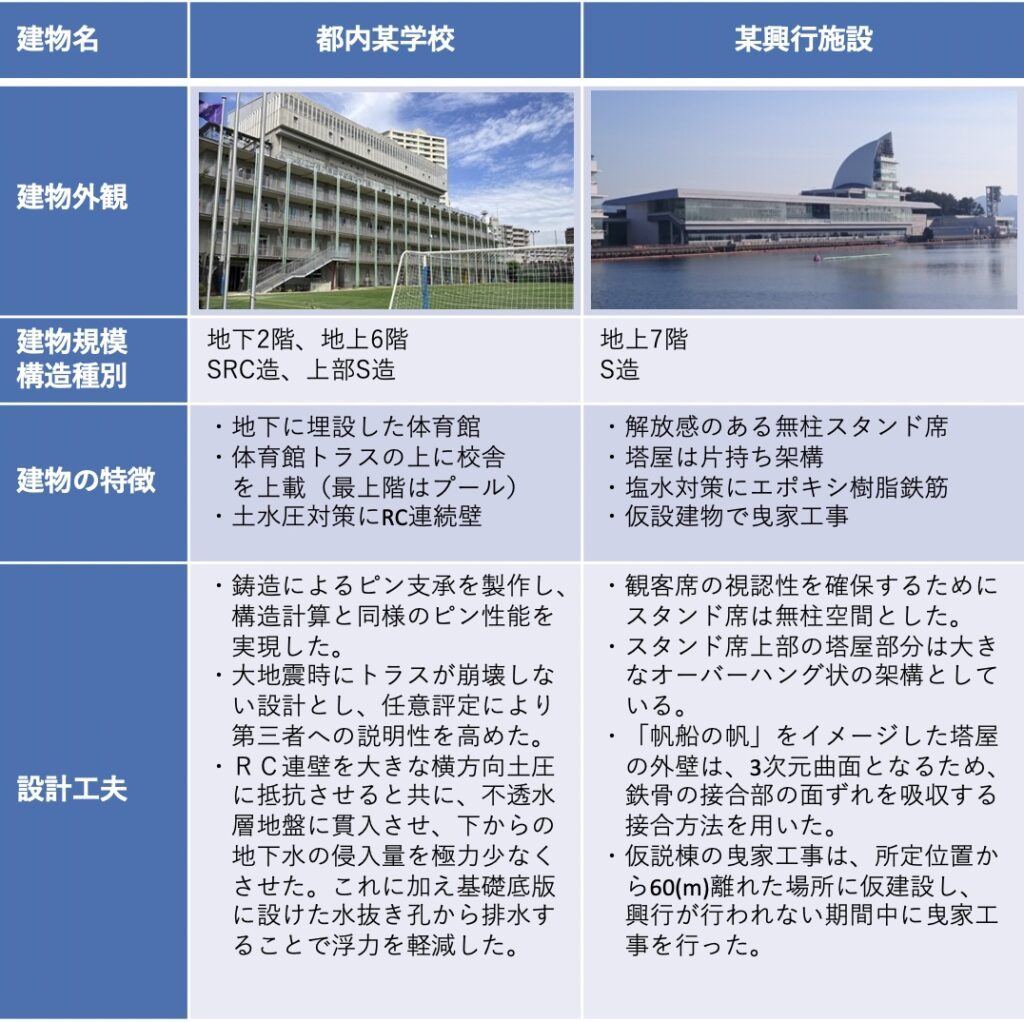

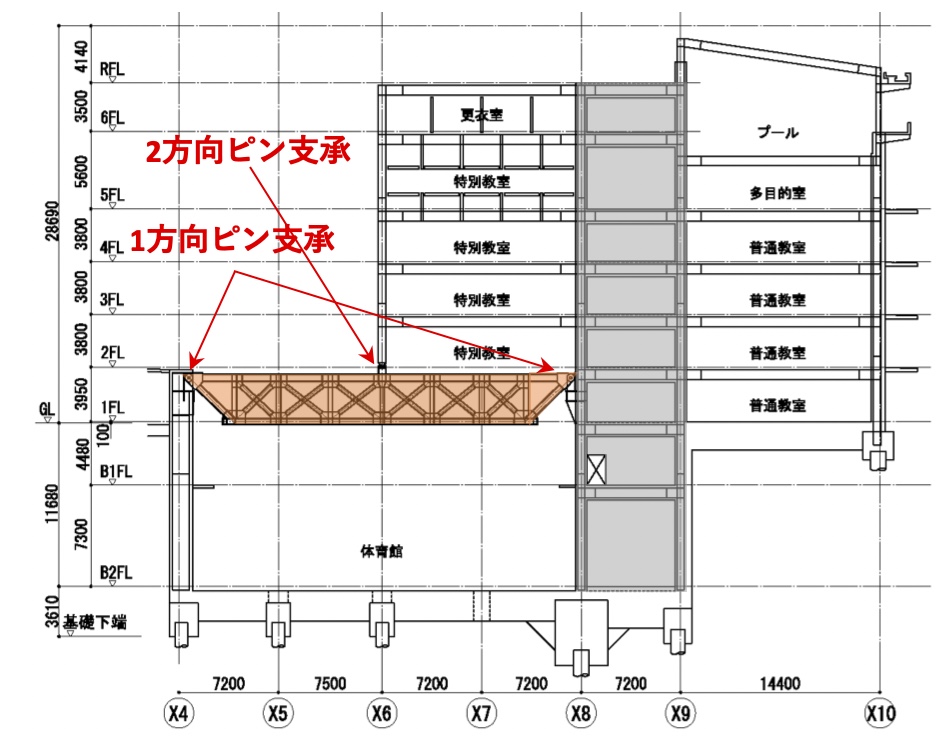

ピン支承のトラス架構

体育館の屋根を構成し上部の校舎を支えるトラス架構は、両端ピン接続として構造解析を行っています。解析でのピン性能を実現するために、トラス端部では、クレビスピンによる1方向ピンを、トラス中央では、XY両方向へのピボットタイプのピン支承を設置しています。

ピン支承の設計では、鋳型の共有によるコスト削減が重要になりますが、共有できない大きな応力部位に対する形状変更とのバランスが更に重要になります。金属表面の摩擦抵抗を極力減らすために、二硫化モリブデンの焼き付けを行っています。

構造計算では、建物本体にトラス架構の剛性を考慮した解析を行い、上部架構への影響を考慮する必要があります。

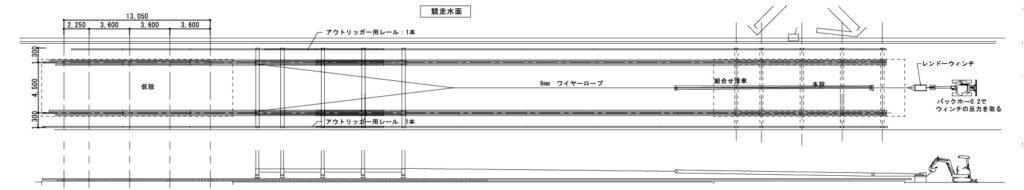

曳家工事

某興行施設の仮設建物で行った曳家工事です。建物群のローリング計画のなかで、興行の中断となる8日間で、所定の位置に建物を設置しなければならないため、60(m)離れた位置に仮建設し、8日間で曳家工事を行った工事になります。

曳家中に転倒しないためのアウトリガーの追加等、躯体への配慮や施工計画が重要になります。

曳家工事を中止する天候の設定や工事当日の天候の確認方法、躯体損傷を防止するジャッキアップ(ダウン)の方法、時間毎の移動量の設定と確認方法など、様々な事前検討が必要になります。事前の施工計画を詳細に立案することで、作業イメージが具体的になり、リスクを回避する上でも重要になります。

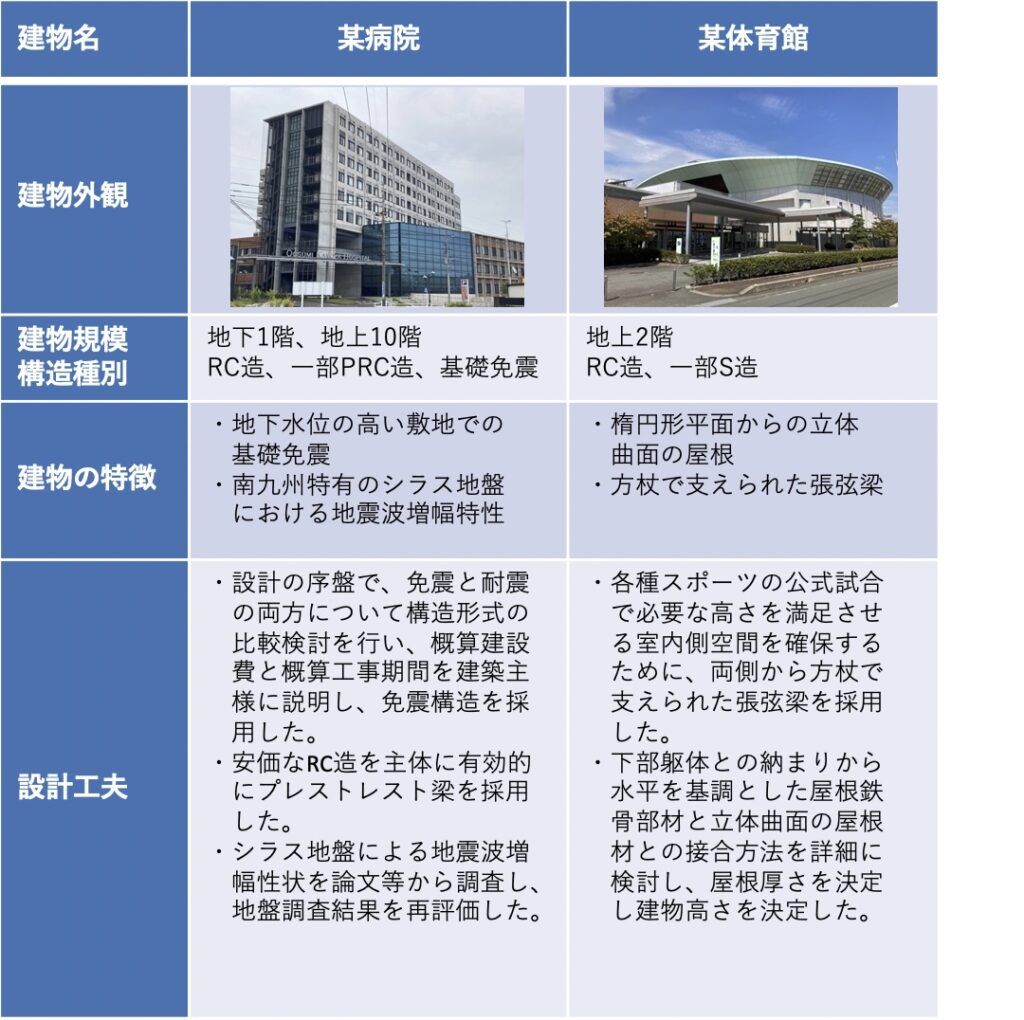

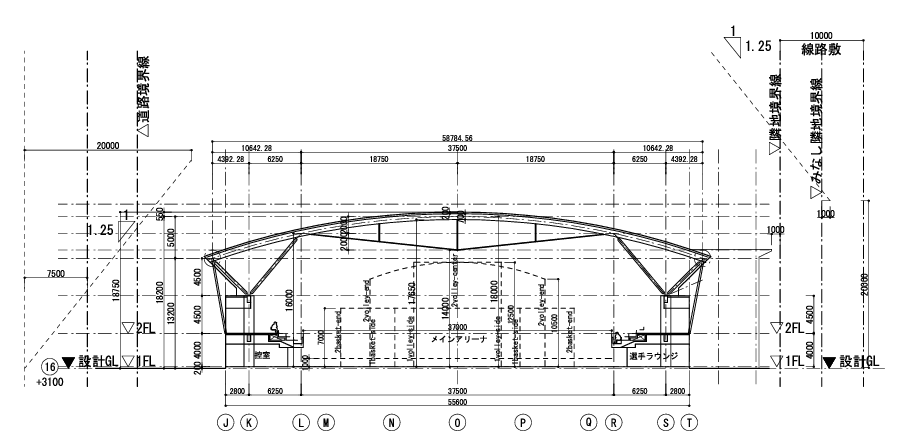

張弦梁架構

某体育館で採用した張弦梁架構です。体育館で行われる様々なスポーツの公式試合で必要な空間に躯体等が突出しないように架構を計画する必要があります。

構造解析より、単材の梁より張弦梁が有利である結果の下に、張弦材の角度と張弦効果の関係や、張弦梁の支点間距離の関係を検討し、最適な架構を求める必要があります。

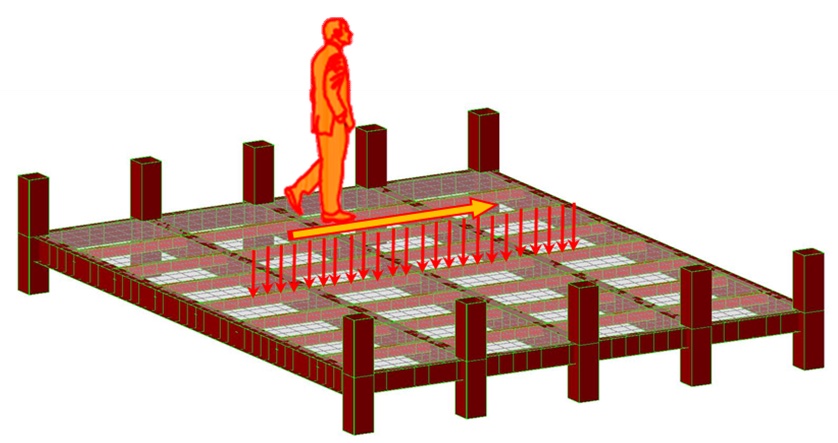

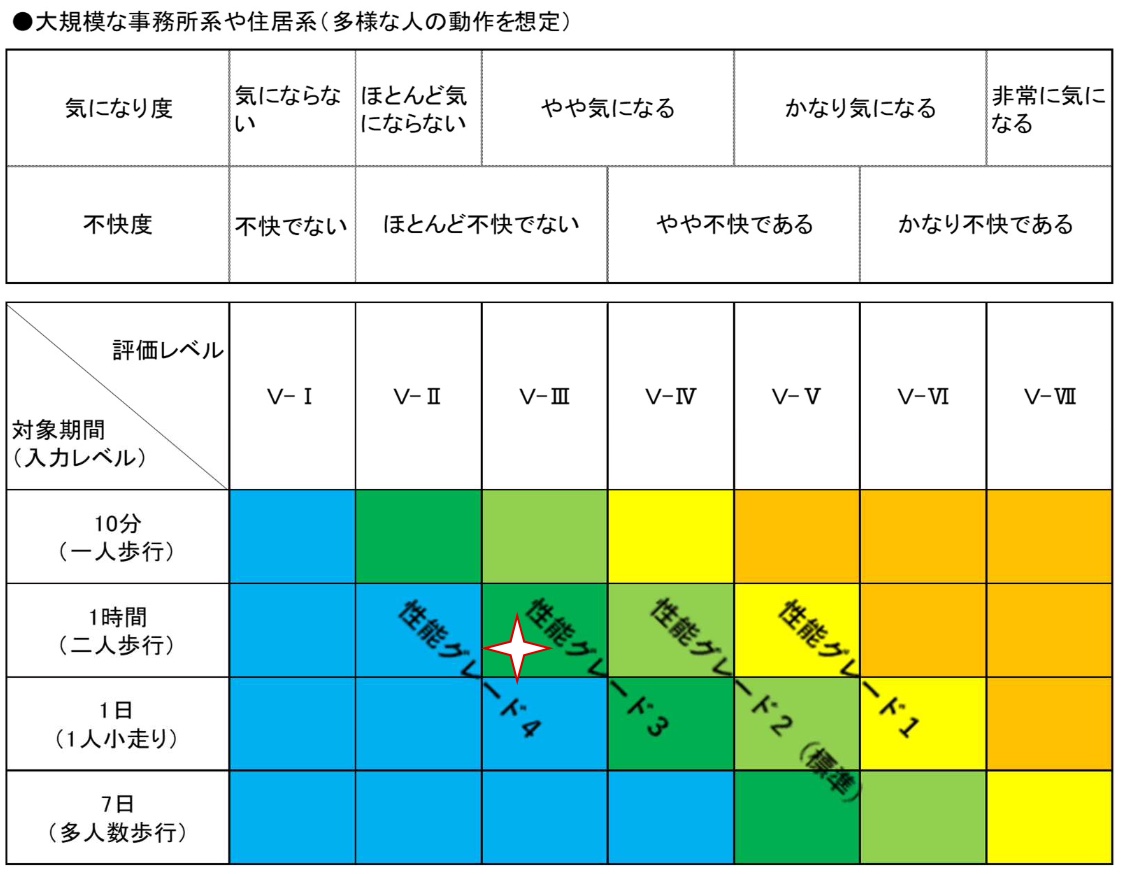

床振動への設計

建築主様との協議で、設計目標と想定される外力を決定しています。

検討外力を、2人が同調して歩く状態とし、 設計目標値は性能マトリクスからV-IIIとしています。

歩行力積荷重による時刻歴応答解析を行い、応答加速度を周波数分析し、鉛直振動に関する性能評価図から評価レベルを求めます。

性能マトリクスにおける評価レベルと対象期間の関係から性能グレードを求め、建物の性能を確認します。