環境振動とは

建物の安全性は構造設計者により確認され、法令に適合していることを確認し建設工事に進みます。

構造設計者が主として確認している「建物の安全性」は、

建築基準法の最低限の取り決めとして求められる構造規定を満足している内容になります。

しかし、

柱間隔が広く梁が長くなっている事務所ビルで、同僚が歩いた時に私の机が揺れている。

細長いスマートなビルで、外では春一番の強風が吹いている。建物も揺れている。

自宅前をダンプトラックが走ったときに、カタカタと揺れる。

こんな「建物の安全性」としては問題無い建物でも、居住者にとって不快に感じる振動があります。

これらを環境振動といい、法による審査の対象となっていないため、検討されていないことがあります。

この環境振動は設計中にある程度予測が可能であり、事前対策が可能です。

設計で環境振動を事前検討する時に重要なポイントは、下記が挙げられます。

- 建築主と設計者がコミュニケーションを取り、明確な目標値を定める。

- 検討結果を建築主に分かりやすく説明する。

- 環境振動の検討は、建物の設計初期段階であれば対応しやすいが、設計終盤では対応しにくく、

建設後に問題が発生した時は、更に対策が難しくなる。

建物の発注者が居住者でない場合もあり、第三者への説明性が重要になってきています。

建物の性能を明確にする目的として、「建物の安全性」とは別の観点で「環境振動性能」を事前に明確にすることは、後でトラブルが発生するリスクを低減することに繋がります。

どの様な振動?

振動源の種類から、下記の3つに分類されています。

内部人工振動源:建物利用者の歩行による振動、建物内の機械振動など

外部人工振動源:建物前の道路を通過する自動車や鉄道、隣建物が発生する振動など

自然振動源 :風による建物の振動など

内部人工振動源:建物利用者の歩行による振動

建物内の機械振動など

外部人工振動源:建物前の道路を通過する自動車や鉄道

隣建物が発生する振動など

自然振動源 :風による建物の振動など

環境振動の検討事例

環境振動の検討事例を紹介します。

内部人工振動源(歩行振動)

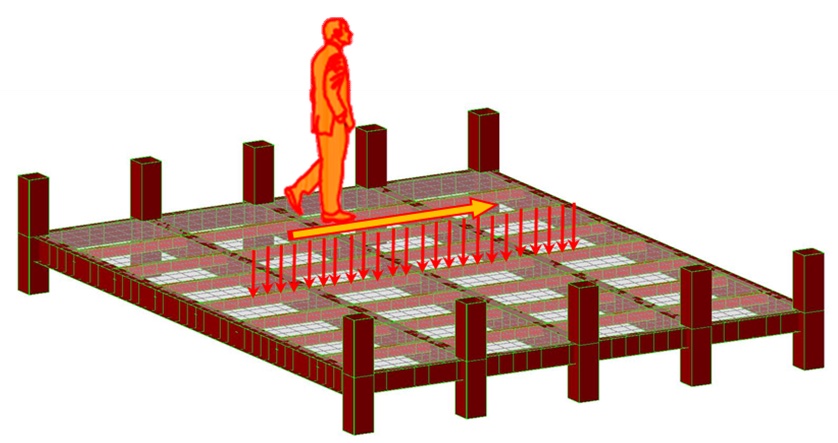

(1)建物のモデル化と加振力の設定

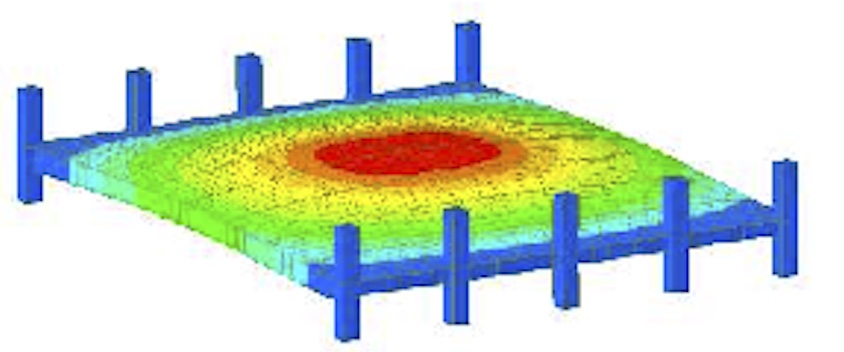

(2)建物の固有値解析

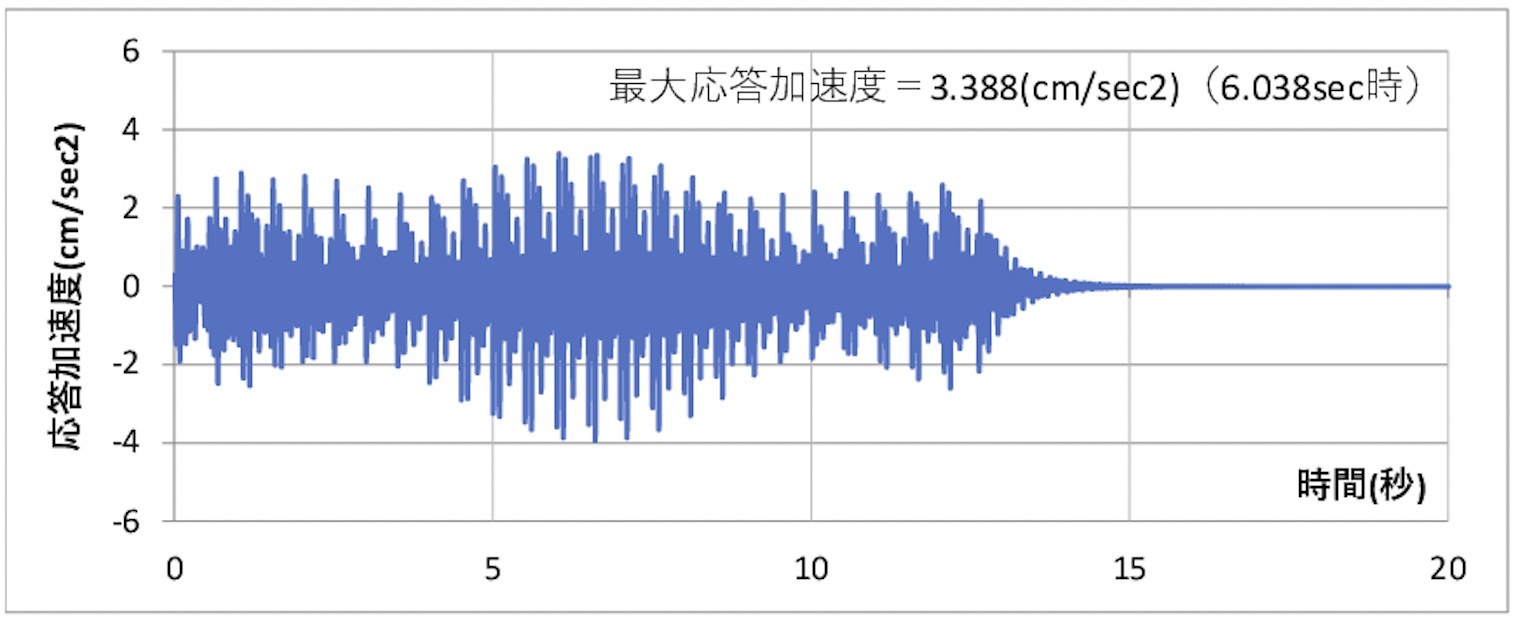

(3)応答加速度の把握

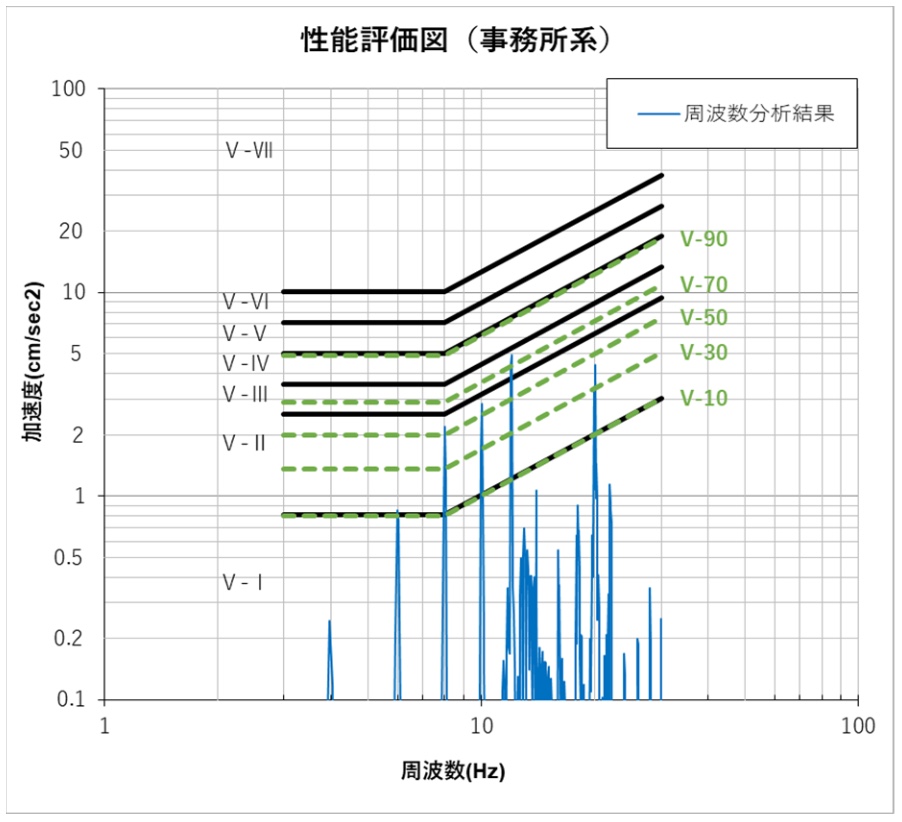

(4)応答加速度の周波数分析結果を性能評価図で確認

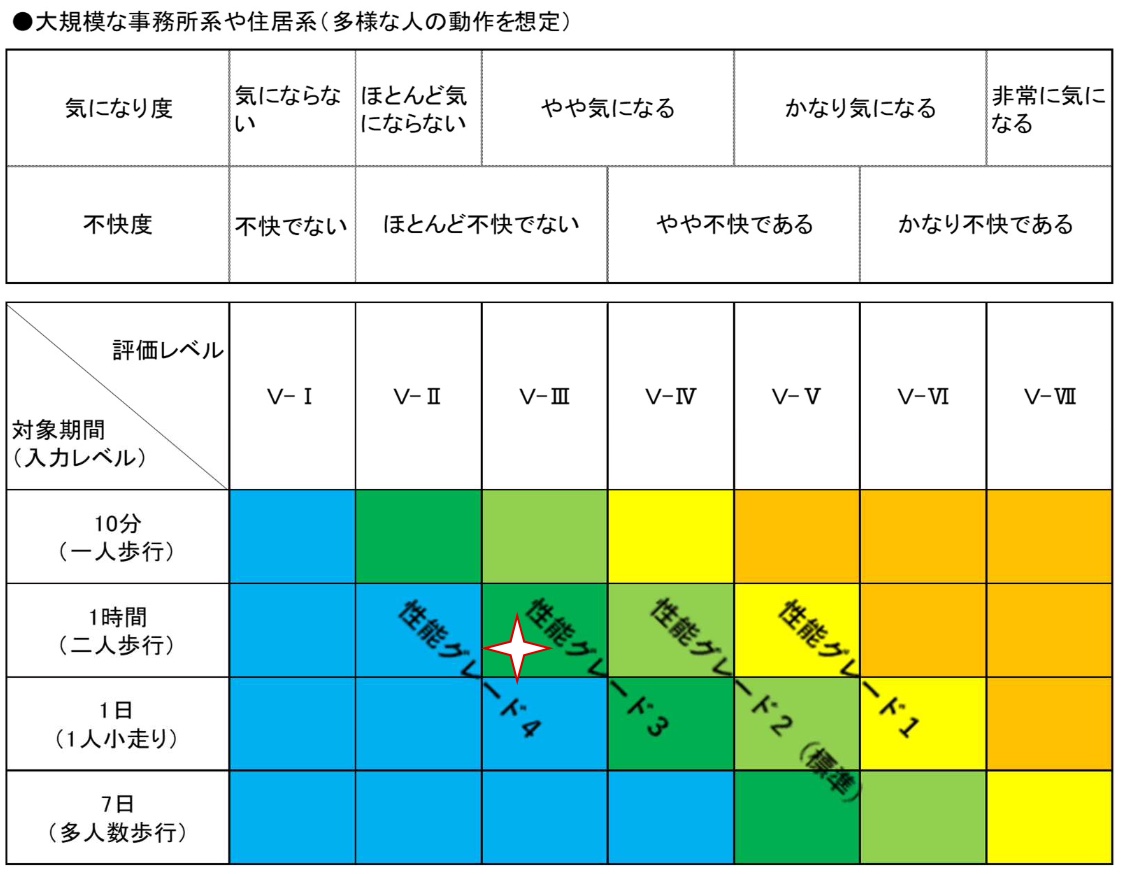

(5)性能の評価

自然振動源(風振動)

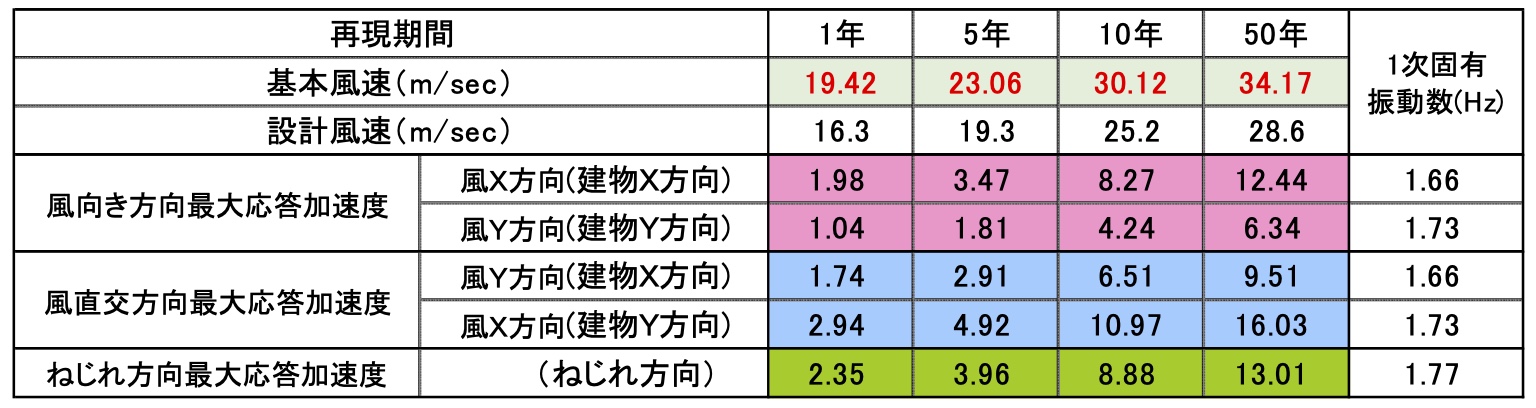

(1)検討ケースと最大応答値の算出

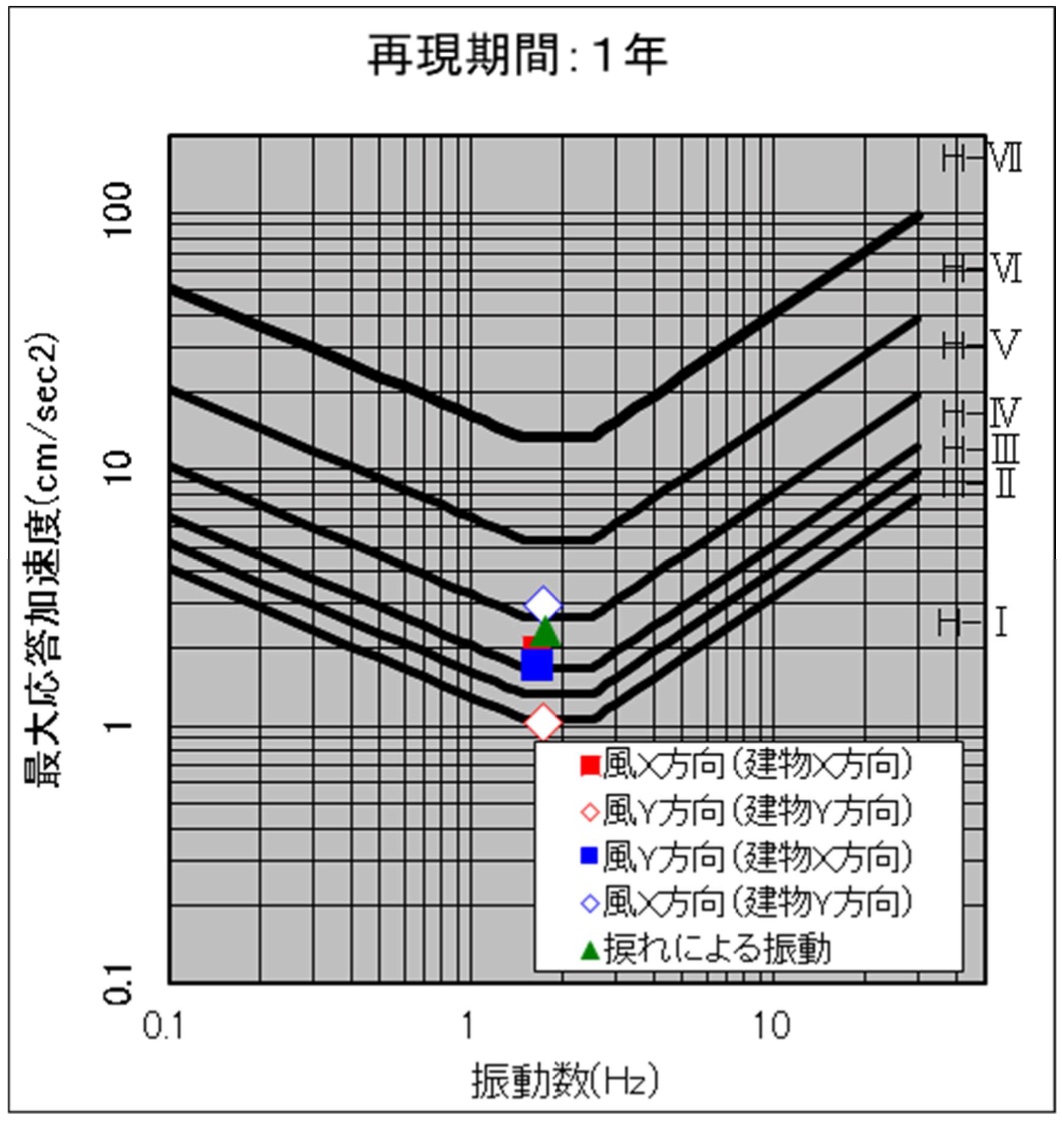

(2)性能評価図で確認

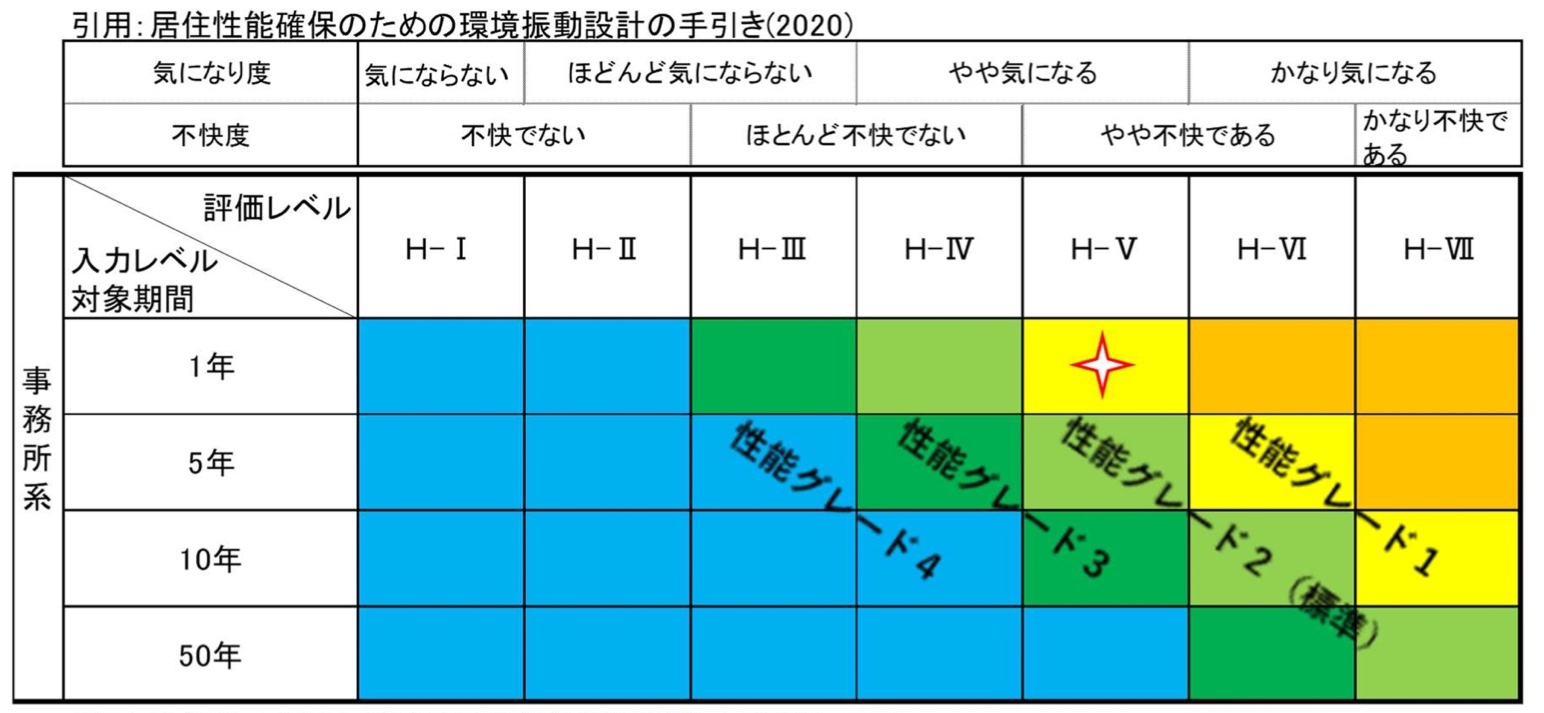

(3)性能の評価

環境振動の検討で分かること

「建物の安全性」とは異なる日常の振動に対する建物性能を把握でき、

その性能を、気になり度や不快感という、建物利用者に説明しやい表現方法で建物性能を把握できます。